La maestra Tanya ha avuto un impatto nella mia vita di cui sono certa lei sia all’oscuro.

La chiamerò con quello che per me era il nome della Barbie mora: la ricordo davvero bella, con i capelli lunghi, scuri e lisci, proprio come quelli della bambola in questione.

Insegnava religione alla primina

Le elementari iniziano a 6 anni, ma quando i genitori sospettano di avere un figlio prodigio (o quanto meno ci sperano) in grado di avviare il suo iter formativo in età prematura, mandano il pargolo a frequentare questo primo anno di scuola per nanetti di 5 anni che l’anno successivo piomberanno in seconda elementare col resto dei bimbi dell’annata precedente, destinati a essere per sempre i più piccoli del gruppo.

Non so se avessi davvero una mente brillante, ma la mia amichetta, nonché vicina di casa, sarebbe andata lì e io chiesi a mamma e papà di seguire i suoi passi. D’altronde sapevo già scrivere il mio nome per intero, diversi numeri e lettere dell’alfabeto (come testimonia la parte inferiore dello storico tavolo in ciliegio del salone di casa, tramandato di generazione in generazione, per poi finire imbrattato e inciso dalla sottoscritta).

Religione, dicevamo.

Non ricordo molto di questa scuola, dopotutto ero molto piccola.

L’eccezione? La lezione sui Re Magi.

Perché è rimasta impressa nella mia memoria?

Lascia che ti racconti…

La maestra Tanya, in occasione delle festività natalizie (suppongo, dato l’argomento), ci fa disegnare sul quaderno tre cammelli e i rispettivi Re Magi.

Mentre coloro i simpatici quadrupedi di grigio, mi chiedo perché la matita non stia lasciando quel tratto morbido facile da sfumare con le dita e perfetto per ottenere un colore omogeneo.

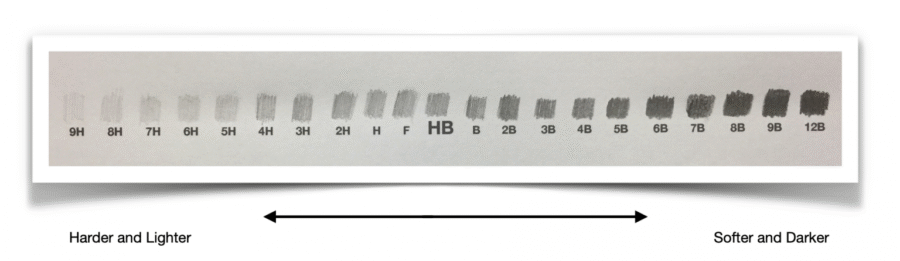

Tanti anni dopo scoprirò che le mine H e HB sono chiare e dure, mentre quelle con la dicitura B sono morbide perché, semplicemente, dentro c’è più grafite: quella roba nera che fa il tratto bello deciso, che si lascia sfumare come una magia.

All’epoca, pensavo che il tipo di tratto dipendesse da chi possedeva la matita.

Quella di Michele colora in un modo, la mia in un altro, quella che mi ha comprato mamma è di un altro tipo ancora e quella di Federica è la più scura.

Come se il compratore o il possessore della matita lasciassero una sorta di tocco magico sul tipo di mina.

Il punto è che il mio cammello, colorato con una matita a mina dura, non mi convince. E nel perdere tempo in tutte queste osservazioni e a chiedere matite migliori e a sfumare l’insfumabile, la lezione finisce e un cammello resta bianco.

Suona la campanella e andiamo a casa.

Il giorno successivo rivediamo la Maestra Tanya, che a un certo punto fa il giro dei banchi per vedere i disegni.

Colore a parte, sono abbastanza contenta del mio.

Suona la campanella della ricreazione e scarto la merenda.

Ogni mattina, prima di lasciarmi a scuola, papà mi portava dal panettiere e mi lasciava scegliere sia il tipo di panino (rosetta e panino all’olio erano i miei preferiti) sia cosa metterci dentro.

Questa tappa era uno dei momenti che più mi piaceva condividere con lui.

Ogni mattina mi inebriavo del sapore del pane appena sfornato e uscivo dal panificio con un bottino tra le mani che non vedevo l’ora di gustarmi a ricreazione. Lo stringevo come un trofeo fino alla macchina e, una volta seduta, lo sniffavo ancora caldo per poi custodirlo al sicuro nello zaino, pregustando il momento in cui me lo sarei pappato.

Era qualcosa che avevo scelto io, che papà non mi faceva mai mancare. Capitava che a volte fossimo un po’ in ritardo, ma la tappa dal panificio non si saltava. Mai.

Dovevo mangiare e dovevo mangiare le cose buone.

Mio padre era un imprenditore edile che aveva costruito tutto dal nulla, aveva iniziato facendo il muratore.

La sua era una famiglia di agricoltori, vissuta durante le due guerre, e lui stesso era nato proprio durante la seconda guerra mondiale.

Avevano terre, alberi da frutto e animali. Terre su cui lui aveva imparato a costruire. In casa c’era il forno a legna e i suoi genitori facevano tutto in casa.

Erano attrezzati per l’autosufficienza e il baratto, e per mio padre ciò che era buono da mangiare era ciò che veniva fatto in casa.

Il pane del panettiere e i salumi dei loro animali (se non dei nostri) erano quindi il meglio del meglio. Non c’era discussione.

Non mi comprava merendine e io ero contenta così, con il mio bottino, così grande che non mi entrava nelle manine.

Quel giorno avevo scelto la rosetta con la mortadella, e ce l’avevo in mano quando la maestra Tanya arriva al mio banco.

— E questo perché non l’hai colorato?— dice indicando il cammello albino.

— Volevo una matita diversa e poi è suonata la campanella, non ho fatto in tempo— rispondo con tutta la naturalezza di una scricciola di 5 anni.

— Finiscilo adesso.

Guardo il mio panino appena scartato. Guardo la maestra con i miei occhioni in cerca di conferma che “adesso” significhi “dopo la ricreazione” e non “adesso adesso”.

Lei ripete impassibile — Adesso.

Con la fronte aggrottata e le sopracciglia e la bocca all’ingiù, riapro la cartella per rimetterci il panino che non vedevo l’ora di gustare a ogni morso.

— Quello buttalo.

Le mie orecchie scattano in allerta massima. La guardo di nuovo.

Questa volta devo aver capito male.

Devo colorare un cammello, il panino potrà stare in cartella.

— Ho detto buttalo.

— Ma papà dice che il cibo non si butta, me lo ha comprato lui il panino.

— Ah sì? E io dico che lo butti, e qua comando io.

Ricordo che a quel punto tutti i miei compagni ci stavano fissando e quando la maestra Tanya mi indica il cestino in fondo alla classe, percorro quella distanza molto lentamente, con gli occhi dei miei amichetti puntati addosso.

So che pensano quello che penso anch’io.

Non è giusto. Ma che sta succedendo? Il cibo non si butta.

Sono certa che la mia famiglia non fosse l’unica a crescerci a suon di “questo c’è e questo ti mangi”, “finisci tutto, che ci sono i bambini che muoiono di fame”.

Ogni passo verso quel cestino a maglie nere strette in ferro battuto mi rimbombava nelle orecchie. Non era un secchio dell’umido, ma un tiracarte con dentro solo fogli e involucri: nessun alimento, perché, come diceva papà, il cibo non si butta.

Allungo la mano verso il cestino e vedo il mio amato bottino venire risucchiato dalla gravità appena mollo la presa.

Voglio piangere, e per evitare di farlo non dico una parola. Con lo sguardo basso, tra il triste e l’arrabbiato, cammino verso il mio posto tenendomi il nodo in gola.

— Così impari a fare quello che dico.

Fino ad allora riconoscevo l’autorità dei miei genitori (di mio padre, soprattutto) e quella delle maestre. Ma non erano mai entrate in contrasto fra loro. Non che io ricordassi.

E quando uno dice una cosa e un altro ne dice un’altra, allora chi ha ragione? Chi devo stare a sentire? A chi devo ubbidire?

Non ne venivo a capo.

Durante le ore successive non penso ad altro.

Si sbaglia papà? Il cibo si può buttare? E se papà si sbaglia su questo, non è che si sbaglia anche su altro? Su che cosa magari si sbaglia?

O si sbaglia la maestra Tanya? E se si sbaglia, perché fa la maestra e ci insegna le cose?

Ero in crisi. Da sola non riuscivo a trovare una risposta e chiedo aiuto al mio supereroe appena torno a casa.

— Papà, tu dici sempre che il cibo non si butta, ma oggi la maestra Tanya mi ha fatto buttare il panino che mi hai comprato perché non avevo colorato il cammello dei Re Magi perché la mia matita non mi piaceva come lo faceva venire e lo dovevo finire durante la ricreazione.

Altra nota su mio padre.

Oltre a fare l’agricoltore, il muratore, l’imprenditore e allevare animali per l’approvvigionamento della sua famiglia, andava anche a caccia.

Id est aveva un fucile.

La mattina dopo mi accompagna lui a scuola e va a cercare la maestra. Non penso si fosse portato armi dietro, ma, a prescindere, non era una persona, come dire… dai discorsi empatici, che studiava come tenere rimostranze senza ferire i sentimenti altrui e altre abilità da Master in Comunicazione Efficace.

Come io stessa imparerò bene negli anni successivi, non prendeva bene l’essere scavalcato, e non mancava di toni aggressivi se preso per il verso sbagliato.

E la maestra Tanya non solo lo aveva contraddetto, ma lo aveva fatto davanti a sua figlia, a cui aveva anche fatto buttare la merenda, lasciandola per 5 lunghe ore senza mangiare, praticamente a fare la fame, per come la vedeva lui. Pena capitale, considerando che non era cresciuto navigando nell’oro e che lui in prima persona, ogni mattina, si assicurava che non mi mancasse il cibo.

E tutto questo macello era avvenuto perché dovevo finire un misero disegnino di un’insignificante ora di una materia che, con alta probabilità, considerava pure inutile.

Non so come sia andata la conversazione tra i due, ma sapevo che papà era arrabbiato con la maestra Tanya e, se l’aveva sgridata, io ne ero contentissima.

Suona la campanella di fine giornata, tutti raccogliamo le nostre cose dai banchi per infilarle nelle cartelle più grandi di noi e scorrazziamo verso l’uscita.

La primina non era in un edificio come le classiche scuole con tante aule: era una casetta in un cortile, con una sola stanza che ospitava solo una classe, la nostra.

Quando usciamo ci siamo solo noi, i nostri genitori ad aspettarci fuori dal cancello nero e la maestra Tanya sull’uscio della porta.

Quando mi avvicino all’uscita, le passo quindi di fianco e lei mi blocca afferrandomi per una spalla. Mi fa segno di aspettare.

— Aspettate, Filomena deve dire una cosa importante a tutti.

Io? Ma che vuole mo’?

— Deve chiedermi scusa per una cosa grave che ha detto, e siccome voglio che impari, finché non lo fa non andiamo a casa.

Mi guarda con il sorrisino di chi è fiero della lezione che sta insegnando, e io la guardo persa, con la faccia di una bambina che non sta processando né le informazioni che le arrivano né le emozioni che sta provando.

— Ieri ha detto una bugia. Ha detto che le ho fatto buttare il suo panino. Filomena, non si dicono le bugie, perché hai detto questa cosa?

Oggi ho più vocabolario a disposizione per descrivere come mi sentivo in quel momento, e una lunga serie di coloriti aggettivi per la maestra Tanya e il suo comportamento. Ma quel giorno, non conoscevo le emozioni che mi stavano travolgendo a pieno carico. Erano del tutto nuove e non sapevo come gestirle. Penso di essere andata in cortocircuito.

— NON È VERO!

— Ancora bugie?

Merda. È la sua parola contro la mia. E lei lo sa.

Resto paralizzata.

Voglio solo urlare che è crudele e che non mi sono inventata un bel niente. Le parole però non arrivano alle corde vocali. Non mi escono di bocca e mentre sono in silenzio, pietrificata e impegnata a cercare di capire perché un adulto, una MAESTRA mi stia facendo passare per una bugiarda, per di più davanti a tutti, vedo le facce dei miei compagni e dei loro genitori. I primi pietrificati come me, i secondi, un pelo seccati dall’essere trattenuti da una che non vuole sbrigarsi a chiedere scusa.

Se fossi stata da sola con papà e lei, avrei guardato papà e gli avrei detto arrabbiata che non avevo detto una bugia.

Ma non eravamo soli, e papà era al cancello, lontano, appoggiato alla sua Fiat Uno viola.

Tutti volevano solo andare a pranzo.

Mi sentivo come Arya Stark quando il Re Joffrey chiede la testa del figlio del macellaio e quella del suo canelupo perché, a suo dire, avevano cercato di ucciderlo. E invece quel babbo di un re sadico era caduto, uscendo sconfitto da un duello con Arya, una femmina. Non reggendo l’umiliazione, la minaccia e il suo lupo gli salta addosso per difenderla.

Era la parola di Arya contro quella del Re.

Sansa, sorella di Arya, era testimone, così come per me lo erano i miei compagni. Ma erano tutti terrorizzati dall’autorità di chi emanava la sentenza.

Tanto ad Approdo del Re come a Praia a Mare, l’omertà ha avuto la meglio.

Nel primo caso, un lupo e un ragazzo pagano le conseguenze di quella bugia.

Nel mio caso, la vittima è una parte di me ancora troppo poco formata per poterla definire.

La maestra Tanya capisce che non so cosa dire e, gentile, mi viene in aiuto suggerendomi lei stessa le parole, assicurandosi che non ripeta la mia frase precedente.

— Di’ “Scusa maestra, non lo faccio più”.

Tiro un respiro, guardo in basso, stringo i pugni e i denti e bisbiglio: “Scusa”.

Il volume della mia voce era talmente basso che le onde sonore non arrivano neanche ai miei timpani.

— Di’ “Scusa maestra, non lo faccio più”.

Ci riprovo, ancora più incazzata. Blatero un impercettibile “scusa maestra, non lo faccio più”, ma non le basta.

— Non ti sentono al cancello. Cosa hai detto?

— Scusa maestra, non lo faccio più.

Dico con un tono che di tutto era tranne che di scuse sentite.

— Va bene, sei scusata, grazie a tutti per la pazienza, ma era importante insegnare questa lezione.

Non so a che lezione si riferisse questa gran BIP BIP BIP BIP BIP di una maestra, ma io so bene quale ho imparato.

Anzi.

Lezioni. Plurale.

- Gli adulti mentono.

- Gli adulti mentono per difendersi, per pararsi il culo.

- Gli adulti hanno una posizione, un’immagine, un ruolo da difendere, e se rischiano di comprometterli ritengono cosa buona e giusta dire bugie.

- Gli adulti, se vengono confrontati per un errore commesso, preferiscono mentire invece che riconoscere l’errore e chiedere scusa.

- Gli adulti tengono talmente tanto a cosa pensano gli altri che piuttosto che fare la figura di quelli che hanno sbagliato, danno la colpa a qualcun altro che pagherà le conseguenze al posto loro, umiliandolo senza motivo, non curanti del malessere che le loro menzogne possono causare.

- Se stai subendo un’ingiustizia, nessuno prenderà le tue parti anche se sanno che potrebbero, dovrebbero e che il loro contributo farebbe la differenza: avranno paura dell’autorità, della figura che possono fare, di pagare anche loro delle conseguenze che al momento riguardano solo te. Devi cavartela da sola (sarebbe bastato che tutti i miei compagni dicessero in coro che ciò che avevo raccontato a papà era vero, e invece mi guardavano tutti con gli occhi sbarrati, ammutoliti).

- Chi ha un potere derivato dalla sua autorità potrà usarlo contro di te, se questo gli farà comodo. Il rispetto, quindi, non va dato di default per la posizione che si occupa, ma per come la si esercita.

- Una persona in una posizione superiore alla mia non merita il mio rispetto solo perché è in quella posizione: anche le autorità mentono e abusano del loro potere. Il rispetto e la fiducia vanno guadagnati, e se mi ricordi la maestra Tanya, da me non avrai né uno né l’altro.

- Nessuno può proteggerti dalle ingiustizie, neanche il tuo supereroe.

Benvenuti traumi e nuove credenze.

Quel giorno sono cambiate tante cose

Alcune ferite non lasciano cicatrici.

Lasciano bussole.

Per anni ho pensato alla maestra Tanya come a una persona cattiva, che mi ha guidata come una sorta di bussola al contrario in tante circostanze in cui mi guardavo bene dal non comportarmi come lei. Non volevo sentirmi paragonabile a una persona che avevo disprezzato così tanto.

A oggi, valori come onestà e lealtà hanno un certo rilievo nella mia vita, ma, d’altronde, si fa presto a dirlo. Chi mai si vanterebbe pubblicamente del contrario?

Riformulo quindi quello che ho appena detto senza spacciarmi per una candidata alla beatificazione.

Ho sempre fatto abbastanza pena a dire bugie.

Le immagino come tarli instancabili, incessantemente all’opera. Giorno e notte. Capaci di trasformare anche i legni più massicci che, da solidi e pregiati, sotto il loro passaggio, col tempo si sgretolano in polvere sottile come un cracker dimenticato tra le dita.

Come tarli che, una volta lasciati entrare, trovano la strada per radicarsi e non corrodono soltanto il pensiero, ma, nelle vesti di omissioni coltivate, parole non dette, verità piegate, lasciano un vuoto — prima nel pensiero, poi nella carne. Svuotandoci dall’interno, riflettendo la fragilità di ciò che non si vede, a ricordarci che ciò che ci abita ci plasma.

Potrebbe essere che in casa abbiano avuto un discreto successo a trasmettermi alcuni valori, ma (senza nulla togliere alle capacità educative dei miei) sono anche certa che il disgusto per le bugie e i comportamenti che mi ricordavano quell’episodio abbiano avuto un certo peso nel mio impegno vita natural durante a essere il più sincera possibile.

Ora, prima che mi spunti un’aureola tra i boccoli, a mia non difesa posso dire che “non dire bugie” non è sinonimo di “essere onesti”.

Anzi, se proprio vogliamo scomodare le Sacre Scritture e i suoi studiosi, il Maligno in persona è il primo a potersi vantare di non dire bugie.

“Le Tenebre hanno il permesso di tentare e imbrogliare l’uomo, ma al tempo stesso non possono dire bugie. Satana il re della menzogna non può dire menzogne. Non lo può fare per ordine divino[…]. In qualche modo è costretto a rivelare il suo intrigo, sempre. Naturalmente è talmente potente e intelligente rispetto alle facoltà dell’uomo che obbedisce a questa legge pur continuando a ingannarci tranquillamente. Ma all’occhio sano di un uomo dello Spirito, il gioco del Maligno è estremamente evidente.”

Paolo Spoladore – La Verità libera

Oppure possiamo scomodare solo Hollywood…

Per molto tempo non avevo badato a questa sottigliezza, diventata palese solo dopo aver conosciuto più persone che, come me, non amavano mentire né essere considerate bugiarde (in primis da se stesse). Per restare coerenti con quell’immagine, però, diventavano maestri nell’arte delle omissioni e delle ambiguità, creando spesso più confusione e sofferenza di quanta ne avrebbero provocata alcune bugie occasionali.

Con il passare del tempo, mi sono ritrovata, se non a rivalutare, almeno a interrogarmi sull’importanza di dire sempre la verità.

In alcune circostanze, l’ho vista brandita come un’arma, più vicina alla crudeltà che alla sincerità.

In altre, sembrava che venisse pronunciata non per dare un quadro della situazione a chi l’ascoltava, ma per alleggerire chi la pronunciava, trasferendo su altre persone pesi e responsabilità di cui si voleva essere liberati. In quei casi, la verità non nasceva da un movente di onestà o trasparenza, ma dalla ricerca di un vantaggio per chi la pronunciava, dal desiderio di alzare le mani o, magari, dal bisogno di alleggerire la propria coscienza e tornare a stare bene con se stessi. Come se l’attività del tarlo stesse provocando una morte dolorosa e l’unico modo di sopravvivere fosse vuotare il sacco. Per istinto di sopravvivenza e non per amore verso qualcuno o qualcosa.

Un tempo avrei giurato che dire la verità fosse sempre un atto d’amore, che fosse sempre la cosa giusta (magari lievemente influenzata dalla storia della bella maestra). Oggi, davanti a certi frammenti di esperienza, mi accorgo di mettere in discussione quel “sempre” e di chiedermi, senza trovare risposte definitive, se in alcune occasioni l’amore non consista piuttosto nel tacere, e se la verità possa talvolta essere un gesto di egoismo travestito da sincerità.

E, anche oggi, diventiamo santi dopodomai.

Mi ci sono volute più di due decadi per mitigare le convinzioni entrate in me con prepotenza dopo quella lezione sui Re Magi e per rinunciare a un’opinione rigida e assoluta sulle bugie. Per ora mi limito a osservare che espressioni come “essere onesti” e “dire la verità”, benché spesso accostate, non sempre coincidono.

Una frase che ho letto in Il libro di Draco Daatson, di Salvatore Brizzi recita:

«Le ingiustizie sono la forma di giustizia più divina.»

Non è stato facile comprenderla la prima volta. Né la seconda, a dire il vero. Né la terza.

Per alcune forme di ingiustizia il senso di quelle parole resta ancora oggi sfuggente. Ma rispetto ad altri episodi, come quello della maestra Tanya, con il tempo ho intravisto un quadro più ampio.

Alcune ingiustizie sono la forma più alta di giustizia, non perché le senti giuste in sé, ma perché ti obbligano, o ti accompagnano, a diventare chi altrimenti non avresti mai scelto di essere.

Così, in certi casi, le ingiustizie non sono solo condanne. Possono diventare battesimi.